Idee

In einen Familienurlaub in der französischen Jura 2012 wohnten wir bei einer Imkerin. Während unseres Aufenthaltes war sie mit der Honigernte beschäftigt und sie bat mich, beim Abfüllen des Honigs zu helfen. Diese erste Begegnung mit ihrer Arbeit beeindruckte mich so sehr, dass ich mich anschließend näher mit der Imkerei beschäftigte. In 2013 nahm ich daraufhin an einem Imkerlehrgang vom Bieneninstitut Celle teil und startete mit meinen ersten Erfahrungen im Umgang mit den Bienen.

Parallel legten meine Frau und ich eine Streuobstwiese an. Die Wiese, die zuvor ausschließlich zur Beweidung genutzt wurde, bepflanzten wir mit verschiedenen alten Obstsorten sowie weiteren heimischen Laubbäumen, und ergänzten das Ganze am Rand durch diverse Büsche und eine Benjeshecke.

Auf dieser Streuobstwiese stehen heute meine Bienen.

Betriebsweise

Mit Beginn meiner Imkerei, in 2013, war für mich immer klar, dass mir ein möglichst wesensgemäßer und achtsamer Umgang mit den Bienen sehr wichtig ist. Aus diesem Grund stehen meinen Bienen natürliche Baustoffe zum Wohnen zur Verfügung, was bedeutet, dass ich nur Holzbeuten verwende.

Unter einem wesensgemäßen Umgang mit den Bienen verstehe ich auch einen achtsames Vorgehen bei der Arbeit mit den Bienen. Dazu gehört für mich auch, dass ich den Königinnen nicht die Flügel einkürze. In der konventionellen Imkerei ist dieses Einkürzen üblich, um die Bienen am Schwärmen zu hindern.

Im Verlauf meiner Tätigkeit habe ich mich viel mit verschiedenen Betriebsweisen wie auch mit den Anforderungen einer ökologischen Imkerpraxis und den Standards der verschiedenen Bio-Verbänden beschäftigt sowie bei Bioland einen Einführungskurs absolviert. Im Ergebnis habe ich mich nun aber gegen einen Zertifizierungsprozess eines Verbandes entschieden, wende aber die wesentlichen Regeln des ökologischen Imkerns in meiner Praxis an. Lediglich bei der Winterfütterung verwende ich konventionell hergestellten Sirup der Zuckerrübe.

Neben dem ökologischen Imkern ist mir auch ein nachhaltiger Umgang mit unserer Umwelt und den Ressourcen sehr wichtig. Deshalb verzichte ich, soweit wie möglich, auf motorisierte Unterstützung: Ich hab mir einen Handwagen angeschafft, mit dem ich bei Bedarf Honigräume, Gerätschaften und Material transportiere. Bei der Honigernte setzte ich nach wie vor eine handbetriebene Schleuder ein.

Wachskreislauf

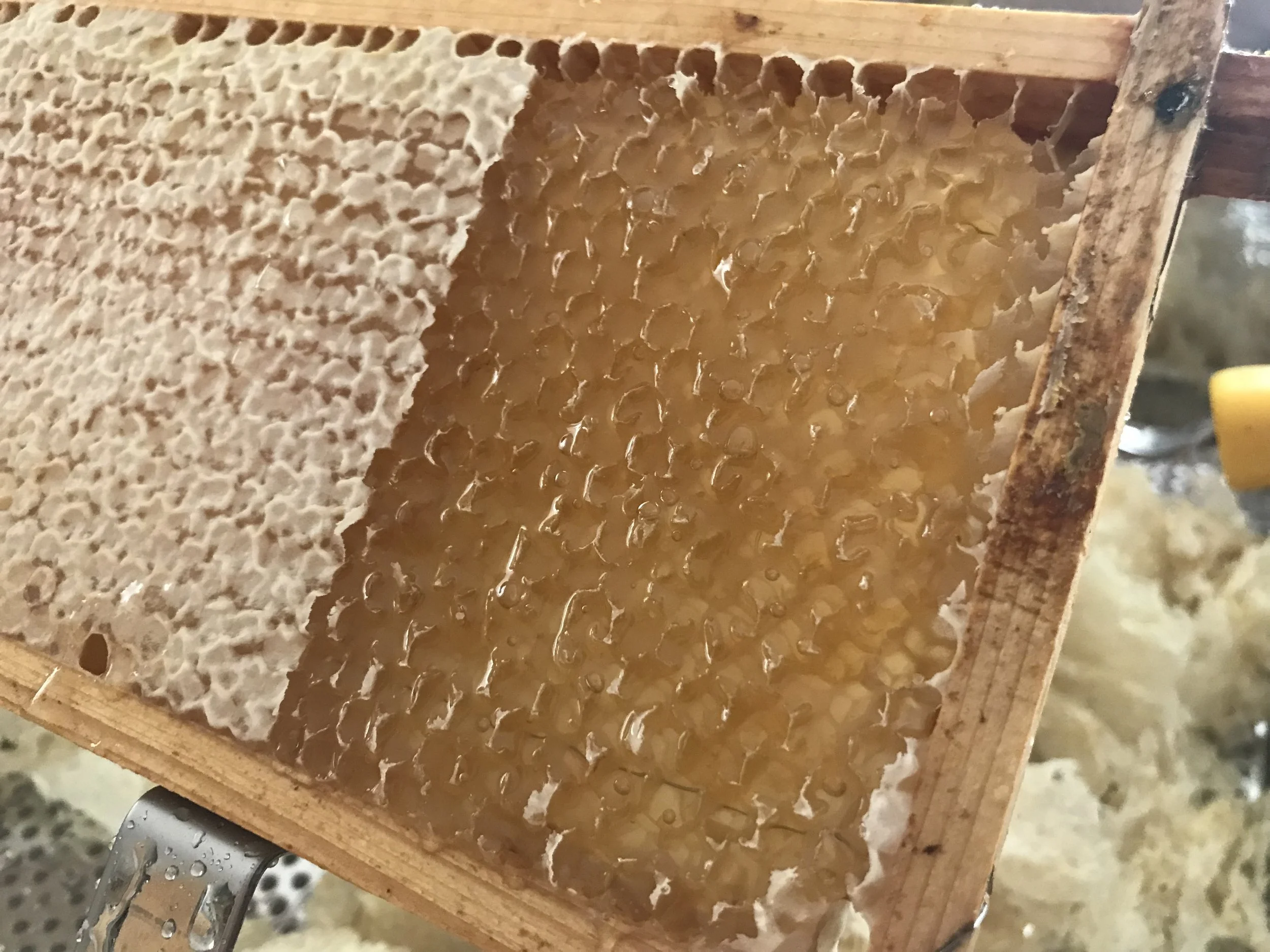

Neben der Wahl der Beuten bestimmt auch der Wachskreislauf darüber, welchen Einflüssen die Bienen - und der Honig -innerhalb ihrer Wohnung ausgesetzt sind: Deshalb gelangt neues Wachs entweder beim Selbstbau der Bienen (Naturbau), über die Nutzung des Wachses, der durch das Entdeckeln bei der Honigernte entsteht oder durch den Zukauf von Bio-zertifizierten Wachsplatten in die Bienenwohnungen.

Sobald die Waben im Brutraum von den Bienen bebrütet sind und im Zuge des regelmäßigen Austauschs die Bienenwohnungen verlassen, wird das dann ausgeschmolzene Wachs nicht wieder für die Herstellung von Wachsplatten verwendet und verlässt somit die Bienenbeuten für immer.

Eine wesensgemäße Vorgehensweise stellt der Naturbau der Bienen dar, den ich dadurch sicherstelle, dass ich im Brutraum immer wieder neue Leerrähmchen zum selbst ausbauen zur Verfügung stelle, so dass die Bienen nicht nur auf den vorgefertigten Wachsplatten bauen können.

Honig

Es begann alles mit der Idee, eigenen Honig herzustellen.

Die Bienen sammeln und tragen den Nektar von unserer Streuobstwiese und der unmittelbaren Umgebung von Voldagsen im Leinebergland ein. Hierbei sind sie unglaublich fleißig.

Damit es bei der Ernte zu keinen Qualitätseinbußen von diesem tollen Produkt kommt, bin ich bei der Bearbeitung des Honigs sehr achtsam.

Honig ist ein sehr wärme- und feuchtigkeitsempfindliches Lebensmittel. Deshalb ist es sehr wichtig bei jedem Bearbeitungsschritt vorsichtig vorzugehen: So dass ich den Honig kalt aus den Waben schleudere, rühre und dann auch kalt in die Gläser abfülle. Für den Blütenhonig - erste Schleuderung - stellt die beschriebene Arbeitsabfolge eine große Herausforderung dar, weil dieser Honig sehr schnell auskristallisiert. Der entscheidende Vorteil dabei ist aber, dass die Enzyme im Honig nicht beschädigt und damit vollumfänglich beibehalten werden.

Honigsorten

-

Blütenhonig

Der Blütenhonig wird von den Bienen im Frühjahr aus dem Nektar der vielseitigen Blüten hergestellt.

Hierzu gehören unter anderem die Blüten der Obstbäume auf unserer Streuobstwiese.Der Honig ist in seiner Konsistenz zartcremig und mild-süß im Geschmack.

-

Sommertracht

Der Honig der Sommertracht entsteht aus dem Nektar der blühenden Pflanzen ab Mitte / Ende Mai des Jahres bis zum Ende Juli.

Hierzu gehören unter anderem heimische Bäume wie Robinie oder Linde sowie alle weiteren Blüher.Dieser Honig ist in seiner Konsistenz cremig und fruchtig im Geschmack.

Sorten-vielfalt

Honigsorten entstehen durch die von den Bienen gesammelten Nektare. Sobald der Honig im Honigraum von den Bienen getrocknet wurde und reif ist, können dann die verschiedenen Trachten durch Ausschleudern des Honigs von einander getrennt werden.

Da es in unserer Region keine nennenswerten Reintrachtgebiete wie z.B. Kastanie oder Robinie gibt, ist ohne das “Wandern” mit den Bienenvölkern in solche Gebiete keine Herstellung von sortenreinem Honig möglich.

Da ich mit meinen Bienenvölkern nicht in Trachtgebiete wandere, sind die Honigsorten ausschließlich durch die in den Trachtzeiten blühenden Pflanzen geprägt und können sich auch in jedem Jahr etwas unterscheiden. Die Bienen entscheiden, welche Pflanzen sie anfliegen und welchen Nektar sie eintragen.

Meinen Honig

erhalten Sie in Gläsern mit 500 oder 250 Gramm

in folgenden Verkaufsstellen:

Haus & Hofladen / Klosterhof Brunshausen (klosterhof-brunshausen.de)

Home | Gartencafé Brunsen (gartencafebrunsen.de)

Oder Sie wenden sich per Email (t.koss-merrettig@online.de) direkt an mich!

Artenvielfalt und Biodiversität

Vor etwa 10 000 Jahren begannen die Menschen ihre Anstrengungen auf die Manipulation einiger weniger Tier- und Pfleanzenarten zu richten. Das Ergebnis war eine Revolution im Alltag der Menschen - eine sogenannte landwirtschaftliche Revolution (Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit, S.101 ff). Seit dieser Zeit haben wir Menschen die Landwirtschaft immer weiter intensiviert und die Produktivität in den Vordergrund gerückt. Mit dieser Entwicklung haben sich die landwirtschaftlichen Flächen, nach industriellem Vorbild, aufgrund von Rentabilits- und Praktikabitätsaspekten verändert. Heute prägen große Getreideflächen, die mit gereinigter Saat und großen Maschinen hergestellt werden, unsere Landschaft.

Die heutige Form der Landwirtschaft hat dazu geführt, dass die Artenvielfalt und die Biodiversität weltweit nachgelassen hat. In unserer Region kann man kaum noch kleinteilige Flächen vorfinden, bei denen ein regelmäßiger Wechsel an nektarreichen Blüten vorkommt. Dieser Zustand hat dazu geführt, dass wir einen erheblichen Rückgang an Insekten zu verzeichnen haben. Spätestens mit der Flurbereinigung Mitte des 20. Jahrhunderts wurden heckensäumende Wege entfernt, um landwirtschaftlich Flächen zu verbinden. Dazu kommt eine Ordnungsliebe, die dazu führt, dass Randflächen regelmäßig kurz gemäht werden - bzw. noch vorhandene Hecken auf Stock gesetzt werden und somit auch teilweise aufkeimende kleine Blütenstreifen immer wieder kurzgehalten werden. Wildlebende Insekten haben durch dieses Vorgehen kaum eine Chance, da ihnen ihr Lebensraum genommen wird. Sie sind darauf angewiesen in einem überschaubaren Umkreis ausreichend Nahrung zu finden.

Erfreulicherweise gibt es auch Hoffnung, wenn ich z.B. von einem Landwirt lese, der seinen elterlichen Betrieb übernommen und die Betriebsweise umgestellt hat. Hier werden die getrennten Ökosysteme wieder zusammengeführt, so dass Pflanzen und Tiere sich gegenseitig stärken können. Das Projekt kombiniert unterschiedliche Methoden wie Kompostierung, ganzheitliches Weidemanagement und syntropischen Agroforst und wird durch die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde begleitet. Ebenso wird z.B. die Anbaumethode der Permakultur auch in unserer Region von einigen Gemüseanbauer:innen bereits angewendet.

Wir alle entscheiden mit der Auswahl unserer Lebensmittel, welche Form der Lebensmittelherstellung und Landschaftspflege wir uns wünschen!